Что мы знаем о народах Дальнего Востока? Эвены

Эвены являются одним из крупнейших по численности коренным народом Дальнего Востока и представляют собой северо-восточную ветвь тунгусов, объединявших эвенов и эвенков. До 1930-х годов они обычно не выделялись как самостоятельная этническая группа. Для обозначения эвенов пользовались термином ламуты, от эвенкийского ламу — море.

Самоназвание «эвын», «эвэн» или «эвэсэл», означает, по одним данным, «спускающиеся с гор», по другим — «местный», «здешний» или «человек», «люди».

По данным переписи 2020–2021 годов, численность эвенов в России — 19 975 человек. Большая часть из них проживает в Якутии — 11657 человек, остальные в других краях и областях Дальневосточного федерального округа, в том числе, в Хабаровском крае — 1272 человек, в Камчатском крае — 1779, в Магаданской области — 2527, в Чукотском автономном округе — 1409, незначительная часть — 427 человека — в других регионах страны.

Эвенский язык

Из почти 22 тысяч эвенов, живущих в России, эвенским языком владеют примерно gznm тысяч. В основном это люди старшего поколения. Те, кто помоложе, общаются на русском (около трети эвенов считают его родным) и якутском языках.

Эвенская письменность была разработана в 1930-е годы. В 1936 году вышел в свет «Краткий эвенско-русский словарь на 5000 слов» под редакцией Вениамина Левина. Он оказался настолько удобным, что был переиздан спустя 70 лет.

История

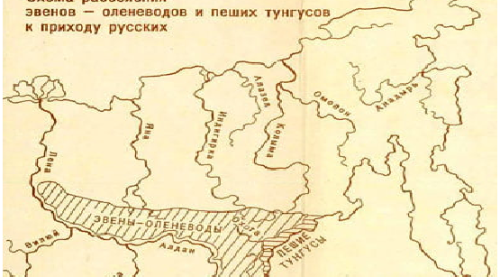

Язык эвенов изучен мало, поэтому исторических сведений о народе не хватает для полного описания. Известно, что становление народа длилось сотни лет, однако русские смогли открыть для себя эвенов только в XVII веке. К тому моменту они уже сформировались как этнос и расселились по северу и северо-востоку от своих близких родственников эвенков. В те времена эвены соседствовали с чукчами, якутами и коряками. Эвены и эвенки имеют общий этногенез, родственные связи и, как следствие, схожие ремесла. С момента открытия эвенов русские исследователи уже знали об их основных занятиях, которыми были кочевое оленеводство, пушной промысел, рыболовство. Сейчас образ жизни эвенов практически не изменился с того времени.

Общество

До начала XX века сохранялись роды, некоторые из них восходили к юкагирским или корякским родам. Роды были большими и во время перекочевок делились на нумерованные части. Важную роль в жизни эвенов традиционно играл обычай дележа — нимат. Охотник, добывший лося или оленя, должен был взять себе шкуру и голову, а остальное поделить между соседями, родственниками, стариками и вдовами. Нимат помогал выжить в суровых северных условиях с нестабильным промыслом, установить дружеские, а возможно, и брачные отношения с соседями.

Жилище

Летнее коническое жилище эвенов илум походило на эвенкийский чум, но основным переносным жилищем эвенов было жилище чорамадю, которое имело цилиндроконическую форму и было похоже на чукотско:корякскую ярангу. Для его сооружения сначала устанавливают три-пять основных жердей халкымча. Затем по кругу ставят несколько гибко соединенных в треножник жердей чора. Две жерди чора из комплекта втыкают в землю, третья служит соединительной с другим комплектом чора. Они образуют нижний цилиндрический каркас высотой 1–1,5 м.

К нему крепятся жерди конической кровли. Горизонтальную жердь экэтэн прикрепляли к жердям остова халкымча и вешали на нее железный S-образный крюк олравун для чайников и котлов. Если в чорамадю жили две семьи, в жилище делали два входа и две горизонтальные жерди: у каждой семьи были свой котел и чайник. Во время перекочевок жерди перевозили специально обученные олени.

Свадьба

Многие народы перед сватовством договариваются о выкупе. Эвенки здесь не исключение. У них существует обычай, согласно которому тори (выкуп) должен в несколько раз превысить цену приданого, которое получает жених от семьи невесты. Из собственного рода выбирать жену нельзя. Раньше были распространены многоженство и помолвка среди несовершеннолетних. Сейчас подобные явления практически не встречаются. Перед входом в чум жениха надлежало обойти его 3 раза, затем невесту провожали в дом, где она должна была сварить суп с мясом. Приданое оставляли возле чума на всеобщее обозрение.

Погребальный обряд

Сейчас усопших предписывается хоронить в земле в соответствии с христианскими традициями. До 18 века обряд погребения выглядел иначе. Умершему, если он был мужчиной, давали нож, трубку и кисет. Женщине — украшения. Частично погребальный обряд соблюдается и в наши дни. В частности, над могилой ставят фигурку деревянной птицы (обычно ворона), кладут вещи, которые принадлежали покойному и устанавливают сруб.

Религия

Верования эвенов представляют собой сложный комплекс взаимопроникающих элементов традиционных воззрений и христианства, прочно вошедшего в культуру этноса уже к началу Х1Х в. В основе традиционного мировоззрения эвенов лежат древние анимистические представления, вера в существование духов-хозяев мест, стихий, объектов неживой природы и животных.

Наиболее важными были культ огня, культ гор (перевалов), культ медведя. Особо почитаемым был дух-хозяин огня: к нему обращались за советом, отправляясь в путь или на промысел; ему давали угощения, садясь за трапезу или войдя в чужой дом. С духом огня связаны многочисленные запреты: нельзя колоть огонь острыми предметами, плевать в костер, наступать на старое кострище, даже сквернословить у огня. Эвены искренне восприняли православие: носили, не снимая, нательные кресты, бережно хранили в ровдужных чехлах иконы, которые во время кочевок вместе с семейными реликвиями возили на специальном олене, отмечали все православные праздники. Культ медведя у эвенов находит свое проявление и в наши дни. В прошлом для них был характерен медвежий праздник; сегодня сохраняются ритуалы, связанные с охотой и обработкой медведя.

В частности, голову и кости убитого животного «хоронят» в лесу, на специальном помосте биркэне, женщины, обрабатывая шкуру медведя, привязывают на запястье колокольчики, которые, как предполагалось, должны ввести в заблуждение душу убитого медведя: услышав звон колокольчика, она подумает, что рядом с ней не женщина, а олень.

Большое значение для эвенов имел шаманизм. Вплоть до 1980-х годов в оленеводческих стойбищах Приохотья сохранялась шаманская практика.

Источники

https://akmns-khab.ru/%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B/

https://travelask.ru/articles/eveny-lamuty-lyudi-severa

https://arctic-megapedia.com/blog/2020/11/05/%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B/

https://raipon.info/narody/eveny/

https://arctic-children.com/folk/eveny/

https://ddn24.ru/activity/temy/eveknkeven

Подготовила Олеся Муратова.