Что мы знаем о народах Дальнего Востока? Айны

Айны (айну, курильцы) — национальные меньшинства, проживающие в Сахалинской области, Хабаровском крае и на Камчатке. Российских айну можно поделить на шесть групп, из которых три вымерли полностью.

По данным переписи 2020 года, которые указывает электронная версия Большой российской энциклопедии, в России проживали до 300 айнов.

Большинство из тех, кто признал себя айну, проживают на территории Камчатки, хотя наибольшее число айнов живут на Сахалине.

Долгое время айны в России не были признаны как нация. В 2018 году после обращения к президенту России председателя Совета по правам человека Андрея Бабушкина Владимир Путин согласился признать айнов коренным малочисленным народом России.

Этнографическое происхождение

Когда-то айны (или айну, айно — дословно «человек») жили на островах Хонсю, Хоккайдо, Курилах, Сахалине, юге Камчатки и в низовьях Амура. Считается, что около десяти тысяч лет (в мезолите – раннем неолите). они пришли сюда из Полинезии.

Действительно, у айнов наблюдается некоторая близость к аборигенам Австралии и Полинезии: строение лица и носа, спиральный орнамент на одежде, набедренные повязки как у экваториальных племен, лук, сходный с оружием полинезийцев. Популярная версия о родстве айнов с европейцами, в частности, с кавкасиоидной расой, не подтвердилась. Результаты ДНК-анализа никакого генетического родства между айнами и индоевропейцами не выявили.

Приблизительно с 500 года до н. э. с Японских островов айнов начали вытеснять пришельцы монголоидного типа – предки современных японцев. Однако хоть и малочисленные, но воинственные айны долгое время не позволяли чужакам согнать себя с обжитых мест. Но из-за усилившегося притока завоевателей им все же пришлось сконцентрироваться на территориях Хоккайдо, Курил и Сахалина. Об этом рассказывает статье на ресурсе «Русская семерка.

До середины XX века жили также на юге острова Сахалин и Курильских островах, до XVII в. – на юге полуострова Камчатка и севере острова Хонсю; вероятно, ранее населяли другие Японские острова, где, возможно, прослеживается айнская топонимика. Были ассимилированы японцами, нивхами (на Сахалине) и ительменами (на Камчатке и Курилах).

Исторические источники характеризуют не имевших письменности и государственного устройства айнов как смелый, бескорыстный и скромный народ. В 1565 году монах Людовик Фроэс в донесении руководству Ордена иезуитов писал: «На севере от Японии... находится обширная страна, населённая дикими людьми. Народ этот пристрастен к вину, храбр на войне, и японцы его очень боятся».

Долгое время воинственность айнов делала невозможным проникновение на их территории. Японским самураям это удалось лишь в конце XVI века, когда они подчинили земли туземцев на Хоккайдо. Их обложили налогами, привлекли к принудительному труду, заставили изучать японский язык и ввели запреты бытового характера. Айны гибли от непомерно тяжёлых работ и болезней.

Параллельно шло продвижение русских казаков с севера на юг по Курильской гряде.

Русские купцы и айны

Впервые камчатские айну вошли в контакт с русскими купцами в конце XVII века. Отношения с амурскими и северокурильскими айну установились в XVIII веке. Айну считали русских, отличавшихся расой от их японских врагов, друзьями, и к середине XVIII века более полутора тысяч айнов приняли русское подданство. Даже японцы не могли отличить айну от русских из-за их внешнего сходства (белая кожа и австралоидные черты лица, которые по некоторому ряду черт сходны с европеоидными). Когда японцы впервые вошли в контакт с русскими, они назвали их Красные Айну (айну со светлыми волосами). Только в начале XIX века японцы поняли, что русские и айну — два разных народа. Тем не менее для русских айну были «волосатыми», «смуглыми», «темноглазыми» и «темноволосыми». Первые русские исследователи описывали айну похожими на русских крестьян со смуглой кожей или больше похожими на цыган.

Только несколько представителей айну смогли остаться на юге Сахалина, в СССР, после Второй мировой войны. Более 90 % были депортированы в Японию, а том числе и потому, что советское командование не решилось оставить на советской территории представителей айну, многие из которых уже носили японские имена.

Язык айнов

Айнский язык вымер в России много десятилетий назад.-

В 1948 году в кальдере вулкана Богдан Хмельницкий на Итурупе советский геолог Георгий Власов обнаружил и отснял образцы пиктографии. С 1979 года их расшифровкой занимался видный советский лингвист Юрий Кнорозов. В данных петроглифах проявились зачаточные формы древней письменности айнов.

Первые зафиксированные записи айнского языка были сделаны русскими путешественниками (кириллицей), их систематизированная публикация началась во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге, в Императорской академии наук[10]. В конце XIX века их стал записывать английский миссионер Джон Бэчелор, он же опубликовал книги на этом языке. В настоящее время в письме используется либо катакана, либо латинский алфавит; имеется спецификация Юникода для расширенной айнской катаканы.

Большерецкие курильцы прекратили говорить на своём языке в начале XX века. В 1979 году только три человека на Сахалине могли бегло говорить по-айнски, и там язык полностью вымер к 1980-м годам. Хотя Кэйдзо Накамура бегло говорил на сахалинско-айнском и даже перевёл несколько документов на русский для НКВД, он не передал язык своему сыну. Такэ Асаи, последний, кто знал сахалинский айнский язык, умер в Японии в 1994 году.

Этнографические подгруппы айнов

Российских айну можно поделить на шесть групп, из которых три вымерли полностью. Эту информацию систематизирует Российская цифровая энциклопедия.

1. Камчатские айну - в русскоязычных текстах встречаются как камчатские курилы. Прекратили существование как отдельный народ. По данным новой российской интернет-энциклопедии, отдельные представители ассимилировались курильскими народами и камчадалами. Последний раз замечены русскими исследователями в XVIII веке. Об этом пишет Масаёси «Мэтт» Сибатани, почётный профессор Университета Кобе и приглашённый профессор в Университете Осаки и Национальном институте японского языка и лингвистики в Токио.

2.Северокурильские айну. До 1875 года существовали под управлением русских. Впервые попали под управление японцев после Петербургского договора. В основном проживали на острове Шумшу и частично на Парамушире. Общая численность, зарегистрированная в 1860 году, — 221 человек. У них были русские имена, они бегло говорили по-русски и были православными. Когда острова были отданы Японии, более сотни айнов бежали на Камчатку и ассимилировались камчадалами. Те, кто остались под властью Японии, в 1884 году были насильно перевезены на Шикотан, где, будучи лишены привычной среды обитания, стали массово умирать от болезней. После Второй мировой войны они полностью исчезли. Около 100 человек в данный момент проживают на территории Усть-Большерецкого района (село Запорожье).

3. Южнокурильские айну — до XVIII века насчитывалось почти 2000 человек, в основном на Кунашире, Итурупе и Урупе. В 1884 году их количество сократилось до 500. Около 50 отдельных представителей (в основном метисов), которые остались на островах к 1941 году, были эвакуированы на Хоккайдо японцами вскоре после Второй мировой войны. Последний японский представитель племени, Танака Кину, умер на Хоккайдо в 1973 году. В России выжило только 6 человек (все из семьи Накамура).

4.Амурские айну — отдельные представители, женившиеся на этнических русских и этнических ульчанках. Отмечены Брониславом Пилсудским в начале XX века. Во время переписи 1926 года было зарегистрировано только 26 чистокровных представителей (на территории Николаевского округа (сейчас - Николаевский район Хабаровского края). Скорее всего, ассимилированы русскими. Несмотря на то, что в данный момент никто в Хабаровском крае не называет себя айну, там проживает большое количество ульчей частично айнского происхождения.

5. Северосахалинские айну — только пять чистокровных представителей были зарегистрированы во время переписи 1926 года. Большинство сахалинских айну (в основном с побережья) были переселены на Хоккайдо в 1875 году японцами. Несколько человек (в основном в удалённых районах) женились на этнических русских, если судить по записям Бронислава Пилсудского. Как племя вымерли, хотя ещё можно найти отдельных жителей с айнскими корнями.

6. Южносахалинские айну — после Второй мировой войны Япония эвакуировала почти всех айну на Хоккайдо. Отдельные изолированные представители остались на Сахалине. В 1949 году насчитывалось около 100 айнов, проживающих на советском Сахалине. Три последних чистокровных представителя умерли в 1980-х. Сейчас остаются только представители со смешанным происхождением (русские-айну, японцы-айну и нивхи-айну). Их несколько сотен, но немногие из них считают себя айнами.

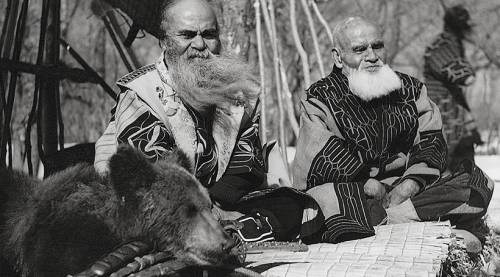

Промыслы айнов

Главным для айнов Хоккайдо и Сахалина было рыболовство, для айнов Курил — зверобойный промысел. Особую ценность имела кета. Рыбу ловили сетями — ручными закидными, тральными, ставными, из крапивного волокна, из хлопчатобумажных нитей, с каменными или керамическими грузилами. Ставили запруды, ловушки, применяли острога, копья, гарпуны, удочки. Лососёвых добывали с собаками: 20-30 животных загоняли на мелководье, они плыли к берегу и хватали рыбу.

На Курилах охотились на китов, нерп, сивучей, белух и котиков. При охоте на китов использовали отравленные стрелы — айны хорошо знали яды и умели их делать. В холодное время года охотились в горах, причём женщинам вход туда был запрещён — охота на лесных млекопитающих была формой общения с духами. На Сахалине женщинам разрешалось охотиться на зайцев — их не обожествляли.

Мужчины же ходили в основном на оленя и медведя. Последний был наиболее почитаем: если он ранил охотника, то пока не заживала рана, тот считался духом, и вся семья соответствующим образом с ним обращалась.

Интересны особенности коренных жителей, например, татуировка. На сегодняшний день никого не удивишь наличием тех или иных рисунков на своем теле. Кто-то вкладывает определенный смысл в нанесение изображения на тело, кто-то просто делает понравившуюся картинку. Во древние времена татуировка также существовала, однако наносилась исключительно из обрядовых, знаковых соображений.

Рисунки наносились на лицо (губы) и руки, начиная с кистей и до локтевого сустава. Данный обряд «расписывания» был исключительно женский: первую татуировку делали девочке в семилетнем возрасте и делался только женщинами. Процесс достаточно длительный и далеко не стерильный, на коже делались надрезы и туда втирался уголь, хотя возможно они знали больше секретов. Завершался многолетний орнамент женихом во время свадьбы: он рисовал «улыбку». Выглядит это, весьма специфически. Не здесь ли берет начало та самая «улыбка Джокера»?

Женщины Айну татуировкой на лице обозначали своё семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у неё детей. Обилие татуировок на руках также символизировало выносливость и плодовитость.

С изменениями в политической и остальных сферах Японии в 1799 году был введен запрет на татуирование девочек, а в 1871 году в Хоккайдо провозглашен повторный строгий запрет, поскольку считалось, что процедура слишком болезненная и негуманная. Айны считали, что тем самым разгневают богов и продолжали наносить обрядовые татуировки женщинам. Последняя женщина, татуированная по все обрядам и правилам, знавшая все особенности и тонкости этого мастерства, умерла в 1998 году. В настоящее время некоторые женщины народности наносят временные рисунки на тело, только во время праздников и церемоний.

Ремёсла айнов

Каждый мужчина занимался столярным делом и плотничал, женщины ткали и плели. Для ткачества использовали нити из коры деревьев, бересклета или травы — в основном крапивы. Сбор коры сопровождался ритуалами: на ветвях помещали рис, пшено, табак, после чего просили дерево «одолжить одежду». Материалом для изготовления тканей служили нити из древесного луба и крапивы, а также хлопка и льна: это позволяло получать полосатую материю. У айнов было несколько типов ткацких станков и станков для плетения.

Большинство мужских инструментов предназначалось для заготовки и обработки древесины: топор, молот, тесло, бурав, долото, напильник. При помощи архаичных инструментов айны создавали функциональные и красивые вещи: японцы охотно покупали айнские резные блюда и расшитые красивым орнаментом халаты.

Одежда айнов

В древности айны мастерили повседневную одежду из того, что можно было найти в зоне их проживания. Помимо шкур зверей, рыб и птиц они использовали волокна внутренней части коры различных деревьев, например, вяза и липы, а также волокна крапивы.

Украшением служили аппликация и вышивка. На Хоккайдо носили одежду из шкур медведей и оленей поверх халатов из луба. Кроме них, использовали шкуры собак и лисиц, для оторочки — зайцев, енотовидных собак, енотов, росомах, белок, куниц. Эти одеяния носили в основном мужчины, предпочитая собачий мех. Шубы из шкур морских животных — тюленей, бобров, котиков и сивучей — носили женщины.

Самой дорогой считалась одежда из тюленьих шкур. Шире всего одежда из птиц была распространена на Курилах. Её делали из шкурок уток, бакланов, альбатросов, орлов, лебедей, урил, топорков, гагар, глупышей, кайр. В дождливую погоду её выворачивали перьями наружу и носили как дождевик, а летом использовали перьями внутрь. Из рыбьей кожи кеты и горбуши шили халаты на Сахалине и Курильских островах.

Издревле использовалась одежда из травы — безрукавки с широкими оплечьями, надетые поверх шкуры животного и подпоясанные плетёным верёвочным шнуром. Айны надевали их при морозе для защиты от ветра.

Исход айнов с традиционной территории

Когда по условиям Санкт-Петербургского договора 1875 года («об обмене территориями») Курилы отошли Японии, вместе с островами в Страну восходящего солнца автоматически переместились все курильские поселения айнов. Только 83 представителя этого этноса пожелали остаться в Российской империи. Они сообщили об этом 18 сентября 1877 года по прибытии в Петропавловск-Камчатский.

Царское правительство России предложило оставшимся айнам переселиться в резервацию на Командорские острова, на что они ответили отказом. Четыре месяца брели айны пешком, пока не дошли до камчадальской деревни Явино, где и решили обосноваться. Позднее рядом вырос еще один поселок айнов – Голыгино. Проведенная в 1897 году перепись констатировала, что в Голыгино проживают 57 айнов, в Явино – 33. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов положение российских айнов стало еще хуже. Всем оставшимся айнам было предложено отправиться в Японию. В итоге Россию покинули свыше 90% представителей этой народности.

Сегодня, по официальным данным, на Японских островах их около 25 000 человек. Практически все они заняты в сфере туризма – обслуживают и развлекают жаждущих экзотики туристов. В 2008 году парламент Японии признал айнов национальным меньшинством. Теперь японские власти проводят специальные мероприятия, направленные на поддержку малого этноса. Сегодня в материальном плане жизнь айнов практически ничем не отличается от жизни коренных японцев.

Источники информации и фото:

- Айны - коренные жители Японских островов

- Айны в России

- Айны. Большая российская энциклопедия.

- Айны. Следы забытого народа.

- Айны: что стало с этим народом при Сталине

- Одежда народа Айну

- Путин согласился с предложением признать айнов коренным народом России.

- Секреты Айнов

Подготовила Мария Каняшкина.