Что мы знаем о народах Дальнего Востока? Удэгейцы

Удэгейцы — один из малочисленных народов, проживающих на территории Приморского края. Удэ, удэге, ужэ, удигай, удихе — это различные варианты самоназвания удэгейцев. Их история насчитывает несколько тысячелетий, и они относятся к группе тунгусо-маньчжурских народов.

До начала XX века удэгейцы фиксировались под этнонимами орочи, кьякала, орочены, а также тазы, которых часто объединяли с удэгейцами в единый народ. Самоназвание – удэ, уде, удэhе, удихэ, зафиксировано исследователями XIX века и трактуется как «лесные люди» или «люди леса».

Удэгейцы были причислены к малочисленным народам в 1930-е годы. Русский исследователь Сергей Браиловский первым выявил различие между орочами и удэгейцами и ввёл в научный оборот слово «удихе» или «удихейци», которое в 1930 году стало официальным названием одного из дальневосточных народов.

В 1930-х годах адаптированный к русскому звучанию этноним «удэгейцы» закрепился как современное название этой этнической группы. Об этом рассказывает Интерактивный атлас малых и малочисленных народов.

Удэгейцы традиционно занимались охотой, рыболовством и собирательством, что определяло их образ жизни и культурные практики.

По данным переписи 2020 года, численность удэгейцев в России — 1,3 тыс. человек, в том числе 0,7 тыс. человек в Приморском крае и 0,5 тыс. человек в Хабаровском крае. В поселке Красный Яр Пожарского района Приморского края, где проживают представители бикинской группы удэгейцев.

Язык

Удэгэйцы говорят на удэгэйском языке, который относится к тунгусо-маньчжурской группе языков. Язык имеет несколько диалектов и сохраняет множество уникальных лексических и грамматических особенностей. Однако язык находится под угрозой исчезновения: по оценкам лингвистов, лишь небольшая часть молодежи активно использует его в повседневной жизни. В некоторых школах Приморья вводятся уроки удэгэйского языка и культуры, что помогает сохранить язык и традиции народа.

Материальная культура

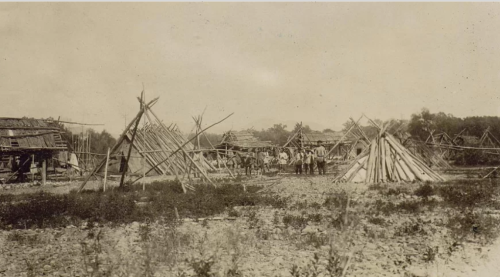

Стойбища удэгейцев располагались в бассейнах рек, которые служили не только источником рыбных ресурсов, но и основными транспортными артериями. Хорошо зная территорию, охотники прокладывали маршрут совмещая пешее передвижение и водное, а реки были теми нитями, которые связывали сухопутные точки. Средства передвижения зависели от сезона – в летнее время это были лодки, в зимнее – нарты. Традиционных плавательных средств было несколько. Это бат, более старое название а`на (на Хору) или угда (на Бикине) – большая лодка-долбленка, управляемая длинными шестами и маленькая – оморочка, для управления которой служили двулопастные весла ванмисю, короткие и длинные шесты.

Постройки различались видом и формами в зависимости от времени года, цели охотничьего промысла и длительности проживания и делились на временные и постоянны, различались по форме и внешнему виду – конусообразные, полусферические, полуцилиндрические, в виде ломаной крыши, установленной на землю – двускатными или односкатными. Одними из самых распространенных были прямоугольной формы, двускатные летние корьевые постройки – кава. Именно это название лучше всего сохранилось в народной памяти и сегодня. Имея конструктивные особенности, вариант кава имел разные названия – малума кава, зуа кава и самое простой шалаш тукама кава, не имевший очага и сеней.

Жилое помещение имело мужскую и женскую половины. Женская, хозяйственная – налево и направо вдоль стены у входа, где на полках хранились женские швейные принадлежности, одежда, а внизу кухонная утварь. Мужская часть малу, располагалась за очагом, прямо напротив входа. Вдоль стен устанавливались нарты с постелями. Для рожениц, которых отселяли из дома во время родов, сооружались отдельно вынесенные за предел поселения шалаши, имевшие или конусообразную форму – ятау чоко или двускатную - ятау кава . Они покрывались корой, были меньше по размеру жилого дома и сбоку была пристройка для туалета. Подобная интересная информация также собрана в Интерактивном атласе малых и малочисленных народов.

Культура и традиции

Культура удэгэйцев глубоко связана с природой. Они имеют богатый фольклор, включающий мифы, легенды и сказания, которые передаются из поколения в поколение.

Удэгейцы сохраняют традиционные ремесла, такие как изготовление орудий труда, одежды и украшений. Их культура также включает в себя уникальные музыкальные и танцевальные традиции, которые играют важную роль в общественной жизни народа. Праздники и обряды часто связаны с природными циклами, такими как смена сезонов и охота.

Большую роль в жизни удэгейцев играл шаманизм, также связанный с верой в духов. Первоначально существовало лишь семейное шаманство, которое со временем стало вытесняться профессиональным. Каждый шаман имел своих духов-покровителей и духов-помощников, которые изображались в виде человечков, зверей, рыб, птиц и насекомых. Шаманский дар передавался по наследству из поколения в поколение.

Танцевали вокруг костра женщины, специальную пляску устраивал шаман. Шаманская пляска - сольная импровизация, состоящая из иллюстративно-изобразительных, подражательных движений, переходящих в пантомиму. Участники танцев имитировали движение зверей. Изобразительное искусство представлено узором, орнаментом, скульптурой и плоскостным сюжетным рисунком. Узором и орнаментом украшались бытовые предметы, орудия труда, принадлежности культа. Широкое развитие получила орнаментация тканей, рыбьей кожи, бересты. При украшении предметов из этих материалов использовали такие технические приемы как роспись, аппликация, вышивка. В скульптуре больше место занимало изображение духов. В целом удэгейское народное искусство имеет общую основу с искусством тунгусо-манчжурских народов.

Дерсу Узала Акиры Куросавы

Одним из наиболее известных произведений о культуре удэгэйцев являются повести Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому краю. Там описывается жизнь охотника и проводника Дерсу Узалы, который стал символом гармонии человека с природой. Хотя сам Владимир Клавдиевич называл его гольдом. Так именовали нанайцев. И споры относительно национальной принадлежности Дерсу идут до сих пор. В любом случае Дерсу Узала значимая фигура для малочисленных народов Приморья и Дальнего Востока.

Первая встреча Арсеньева с Дерсу Узала произошла 3 августа 1906 года. Каким же впервые Арсеньев увидел охотника - гольда? Это был «… пожилой человек невысокого роста, приземистый, с выпуклой грудью несколько кривоногий. Лицо его плоское было покрыто загаром, а складки у глаз, на лбу и щеках красноречиво говорили, что ему лет около 50-ти. Небольшие, каштанового цвета редкие усы, редкая, в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз изобличали в нем гольда. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать. Одет он был в какую - то жесткую брезентовую куртку, манзовские штаны и улы, в руках у него были сошки, непременная принадлежность охотника инородца». Но больше всего путешественника поразили глаза, которые «…казались зоркими и дышали умом, сметливостью и гордостью».

Разговаривал Дерсу тихо, держал себя скромно, не заискивающе; драматическая история его таежной жизни, его стычки с хунхузами, смерть семьи не могли не вызвать полного понимания и сочувствия; и его отношение к природе не могло не удивлять.

Арсеньев еще ничего почти не зная о Дерсу, наблюдая его буквально впервые, заявляет: «Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несет городская цивилизация».

В условиях начавшейся политики разрядки в 70-е годы XX века, как известно, знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава получил разрешение властей Советского Союза снять новый фильм «Дерсу Узала». Съемки на натуре прошли в Приморье в 1974-1975 гг., премьера кинофильма состоялась 2 августа 1975 г. в Токио, а уже в 1976 г. он получил Оскара, как лучший зарубежный фильм. Для полноты картины напомним, что тогда же номинировались на эту престижную премию по основным категориям такие кинопроизведения, как «Челюсти» и «Пролетая над гнездом кукушки».

Главную роль Дерсу в этом оскароносном фильме сыграл один из основателей тувинского театра, режиссер, музыкант, собиратель тувинского песенного фольклора, народный артист РСФСР и Тувинской АССР Максим Мунзук. И земля тувинская гордится своим сыном, который достойно восседает на кинематографическом Олимпе.

Владимира Клавидиевича Арсеньева в этом фильме сыграл народный артист СССР Юрий Соломин, получивший в последствии звание почетного жителя города Арсеньев в Приморье. В этом фильме сыграл и приморский актер, народный артист России Владимир Сергияков.

Скульптурная композиция «Арсеньев и Дерсу Узала», прототипами изображения которых стали актеры фильма Акиры Куросавы Юрий Соломин и Максим Мунзук, установлена на площади у международного аэропорта Владивосток.

И это тоже дань внимания к народу удэге.

Подготовила Валерия Колосок.

Источники

- Арсеньев, В. Дерсу Узала. Сквозь тайгу / В. К. Арсеньев; [Иллюстрации Л. Т. Кузнецова]. - Москва : Правда, 1989. - 397,[1] с. : ил.; 20 см.

- Арсеньев В.К. По Уссурийскому краю./ В.К.Арсеньев.— Хабаровское книжное издательство, 1984.

- Бикинские удэгейцы (по материалам экспедиции 2009–2010 годов).

- В год 40-летия получения российским фильмом «Дерсу Узала» премии «Оскар» в Туве пройдет кинофестиваль «Живая тропа Дерсу».

- Удэгейцы. Интерактивный атлас малых и малочисленных народов.

- Кузнецов А. М. История Дерсу Узала, рассказанная В. К. Арсеньевым, как выражение «всевместительности души».

- Образ Дерсу Узала в произведениях В.К. Арсеньева.

- Хозяйство и быт. Духовная культура удэгейцев.

- Удэгейцы.

- Народ удэгейцы.

Иллюстрации