Что мы знаем о народах Дальнего Востока? Орочи

Орочи — небольшая народность тунгусо-маньчжурской языковой группы, проживающая преимущественно на Дальнем Востоке. Орочи относятся к байкальскому типу североазиатской расы – большой монголоидной расы. В 2000 году Постановлением Правительства России орочи наделены статусом коренного малочисленного народа.

Численность и расселение орочей

Численность орочей составляет 1 тысячу человек, из них в России проживало 686 человек, согласно данным переписи 2002 года, и 596 человек, по данным переписи 2010 года.

Орочи живут преимущественно в Хабаровском крае (426 человек в 2002 году, 441 человек в 2010 году), преимущественно в низовьях притоков реки Тумнин (Ванинский район), а также в г. Советская Гавань и Совгаванском районе — пос. Лососина, Заветы Ильича, Майский, Иннокентьевский; в Ванино и Ванинском районе — нос. Датта, Уська-Орочская, Акур, Тулучи, Кенада; в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе — пос. Снежный; в г. Амурске и Амурском районе — пос. Новое Омми; в Ульчском районе — нос. Солонцы, Циммермановка, Калиновка, Дуди. Несколько орочских семей проживает в Приморском крае — в пос. Красный Яр и Агзу. Наибольшее количество представителей народа орочей в 2002 году жили в селе Датта.

История орочей

Интерактивный атлас КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока указывает на то, что происхождение орочей, как и других народов Приамурья и Сахалина, не совсем ясно. Современная наука рассматривает орочей как народ смешанного происхождения (нанайцы, ульчи, негидальцы, удэгейцы, возможно также айны и нивхи).

В электронном справочнике «История народов России» также отмечают, что народность орочи формировалась на склонах Сихотэ-Алиня, на территории от реки Ботчи на юге до залива Де-Кастри на севере. В длительном процессе участвовали элементы различного происхождения, как местного (айнские, нивхские и другие), так и эвенкийского. В результате сложились территориальные группы: амурская, тумнинская, хунгарийская, приморская, коппинская (хадинская).

Нет определенности в вопросе о самоназвании. Есть несколько версий. Орочи или орочисэл — самоназвание народа, зафиксированное впервые французским мореплавателем Гало де Лаперузом в 1787 году. Основная версия происхождения связывает этноним с тунгусским языком, где слово «орон» значит «олень», а «чи» — принадлежность, обладание. Таким образом, название «орочи» можно перевести, как «имеющий оленей», «оленный».

Издавна ульчи и нанайцы, а с XIX века и русские, именовали орочами коренное амурское население. В 1930-е годы этот этноним был официально внесен в паспорта. Позднее выявлено бытовавшее у орочей самоназвание нани, означавшие «здешние жители», как у ульчей и нанайцев, но, по их же утверждению,этноним «принесли» соплеменники с Амура, долгое время жившие среди аборигенов.

Язык орочей

Орочский язык принадлежит к алтайской семье, тунгусо-маньчжурской группе. По строению, звучанию, лексическому составу наиболее схож с эвенкийским. Язык находится под угрозой исчезновения: ежегодно процент носителей снижается. Перепись 2002 г. показала, что в России орочским владеют 18 человек — 4,2% представителей народности. Письменность создана в 1990-200-х гг. энтузиастами, однако регулярное преподавание и издательская деятельность на национальном языке не ведется. Носителями языка остается, преимущественно, старшее поколение. Говорят в основном по-русски, 8 чел. Сохраняют орочский язык.

Электронная версия Большой российской энциклопедии также обращает внимание на тот факт, что в формировании орочей принимали участие группы с юга (в т. ч. австронезийцы) и северо-запада (в т. ч. Тунгусы – таёжные охотники и оленеводы, ассимилировавшие аборигенное население севера Сихотэ-Алиня и побережья Татарского пролива). Наиболее близки орочи к удэгейцам, от которых их, вероятно, отделила миграция эвенков в район реки Самарга в XVI в. Контакты с русскими с XVII в. Описание орочей оставил посетивший в 1787 залив Чихачёва французский путешественник и исследователь Ж. Ф. Лаперуз.

Внешность орочей

Орочей глобально причисляют к большой монголоидной расе, амуросахалинскому типу. В отличие от других представителей североазиатской расы, орочи и соседние народы отличаются более сильным выступом нижней части лица, ростом усов, бороды. К особенностям внешности орочей относят:

- средний, низкий рост;

- темная, с желтым оттенком, пигментация кожи;

- худощавое телосложение;

- черные, прямые, жесткие волосы;

- узкий, низкий лоб;

- широкий, плоский нос;

- глаза монгольского типа черного, коричневого цветов;

- широкое лицо;

- клинообразный подбородок, выдающийся вперед;

- выступающие скулы с выпуклыми щеками;

- толстые губы.

Традиционная одежда орочей

Одежда орочей сходна с костюмами амурских народов. Универсальный наряд — распашной халат, по крою напоминающий кимоно с длинными, сужающимися к концам рукавами. Зимой и осенью халат утепляли подкладкой из ваты, лисьего меха, собачьих шкур, рыбьих кож. Мужской вариант костюма доходил до колен, женский — почти до пола. Зажиточные орочи шили халаты из покупного шелка, утепленного с внутренней стороны мехом. Уходя на промысел, мужчины надевали теплые куртки из шкур оленя, кабарги, ровдужные накидки.

Нательной одеждой служили штаны из ровдуги, рыбьей кожи, покупной ткани. Для тепла надевали ноговицы из тех же материалов или шкур, закрепляющиеся специальными тонкими поясками. Голову зимой закрывали меховыми шапками, капорами, шею укрывали шарфами из беличьих хвостов. На ноги надевали меховые чулки, сапоги тунгусского типа с высокими голенищами. Для работ использовались варежки, снабженные дырой в центре ладони, позволявшие сохранять тепло, при необходимости оголяя пальцы.

Дополняли наряд поясом: мужчины вешали на него оружие, трут, мешочек с порохом, женщины — костяной игольник, кроильный нож. Особую роль отводили украшениям: декоративным спиральным орнаментом украшали подол, рукава, борта халата. Носили нагрудники, оформленные бляшками из металла, разномастные подвески, ушные и носовые серьги. Для праздничных костюмов женщины использовали съемные меховые воротники, наплечники, мужчины — фартуки из ровдуги.

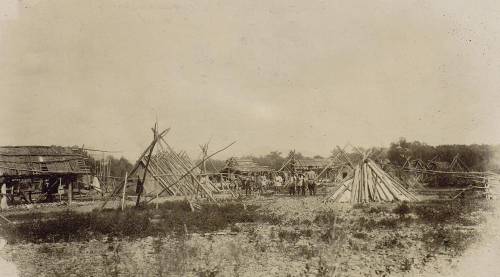

Традиционные поселения и жилища орочей

При наличии зимних и летних поселений, орочам были свойственны однотипные по конструкции (шалашеобразные) постройки. Наряду с основным типом, существовали каркасные постройки с вертикальными стенами, конический чум с покрышками из рыбьих кож.

Основными традиционными занятиями орочей являются охота на лосей, медведей, кабаргу, пушных зверей), а также рыболовство. Оружием для охоты прежде служили копье, лук со стрелами, использовались петли, ловушки, самострелы. Капканы и огнестрельное оружие появились в XIX веке. Рыбачили орочи круглогодично, летом — в больших дощатых лодках и маленьких долбленках по рекам, а для добычи сивуча и нерпы выходили в Татарский пролив. Морского зверя били из ружья, гарпунами, на льдинах и на берегу — колотушками, рыбу (горбуша, кета, таймень) ловили неводом, сетями, били острогой, устраивали ловушки.

Основой традиционного пищевого обеспечения орочей было сочетание рыболовства, собирательства, охоты, сезонного зверобойного морского промысла. Для добычи пушнины орочи охотились на соболя и белку. На охоте для привлечения зверей и птиц охотниками широко использовалась звукоимитация – с помощью конусной деревянной трубы они воспроизводили рев лося, а голосу кабарги подражали, продувая воздушную струю между берестяными створками. Летом транспортным средством им служили большие и маленькие, долбленые и дощатые, лодки, зимой — подшитые камусом лыжи и лыжи-голицы. У орочей развито собаководство. Собаки использовались для перевозки ездовых и грузовых нарт, на которых погонщики сидели верхом, с короткими лыжами на ногах.

Интерактивный атлас КМНС Сибири и Дальнего Востока рассказывает, что рыболовство играло не менее важную роль, чем охота. Реки Тумнин, Хута, Коппи и другие, по берегам которых селились орочи, богаты рыбой. Орочи ловили щуку (гуучэ омми), тайменя (хое), горбушу (исима, око), сазана (кэчи), хариуса (сагати, пэндэ), кету (дава), морского бычка (бохо, бэхэ), камбалу (дэнтихи), селедку (кэммуи). Промыслом рыбы в основном занимались мужчины, а разделкой и заготовками – женщины и девочки- подростки. Рыбу орочи ловили круглый год, но наиболее важным временем для рыбалки был август, сентябрь и октябрь, когда в реки на нерест заходила в массовом количестве горбуша и кета. Эти виды рыбы заготовлялись впрок в большом количестве. Основными орудиями рыболовства были острога, крючковые снасти, ставные сети, закидные неводы и загородки. Наиболее распространенным орудием лова были остроги, которые по своей конструкции подразделялись на два типа: с трезубым острием и жестким креплением (мэньма) и двузубая (зонги) со сводным креплением.

Собирательство у орочей имело подсобный характер. Его продукция полностью использовалась в семье. Дикорастущие растения заготавливались с конца весны, в течение всего лета и осени. Весной женщины собирали дикий лук (дасукта), сарану (гочигди), кислицу (кээмукта), стебли белокопытника (нагала), черемшу (содои), коренья дикой лилии (накки), крапиву (сиктэ) и др. В июне начинался сбор жимолости (утумуктэ), в августе – голубики (зикта), в сентябре – брусники (гохонгку) и черники (чиктэ), лимонника (учэнпу), дикого винограда (холомукта), смородины (нэликтэ) и др. Из плодов первой поспевала черемуха (ингэктэ), которую заготовляли впрок в большом количестве. С сентября и до заморозков собирали боярышник (заракта), шиповник (кийокто), калину, дикие груши, яблочки и др. Ягоды, травы и плоды служили как пищей, так и лекарством от разных заболеваний.

В конце XIX века орочи жили по берегам рек в небольших стойбищах. Зимние поселения были постоянными, а местоположение летних зависело от конкретных условий (количества рыбы, уровня воды). Зимнее жилище орочей конца XIX века — срубная полуземлянка, летнее жилище — корьевой домик с двускатной крышей. Промысловым жилищем был чум, двускатный шалаш.

Семьи и верования орочей

Основной общественной единицей орочей была семья. Преимущественно семьи были малые. Иногда полигамные семьи возникали вследствие обычая, согласно которому вдовы должны были выйти за родственника покойного мужа, даже если он уже имел жену. Распространенной брачной формой был обмен сестрами. Традиционно родовое деление имело значение только при регулировании брачных отношений. Как правило, в селениях жили семьи разных родов. Они объединялись в соседские территориальные союзы (доха).

В XIX столетии орочи были крещены и начали использовать русские имена. Раньше они верили, что мир населяют духи. Перед рыбалкой или охотой они обязательно молились духамхозяевам местности. Орочи почитали тигра и медведя, видя в них прародителей орочских родов и помощников верховного божества. Также особое отношение было к касатке. Орочи верили, что животное имеет власть над морскими зверями и рыбами. У ульчей и орочей было развито представление о человекоподобных лесных существах — кальдяу (кадзяму), которые живут на сопках, в тайге. Считали, что эти существа обладали огромным ростом, трехпалыми руками и клинообразной головой, их тела были покрыты шерстью. Орочские шаманы лечили больных, отправляли души в загробный мир. При лечении использовались ритуальные деревянные фигуры разных духов.

Согласно данным этнографических исследований, орочи в древности практиковали обряд воздушного погребения.

Интересный факт

- Год у орочей делился на месяцы, соответствовавшие фенологическим (природным) явлениям и промысловым занятиям:

- - гуси биани — «месяц прилёта орла»;

- - туа — «месяц ворона»;

- - зонка — «месяц, когда течёт с крыши»;

- - илактабиани — «месяц цветов»;

- - нада биани — «жаркий месяц» (7-й);

- - омохукканкуини — «первый месяц охоты с петлями»;

- - амукинхукканкини — «последний период охоты с петлями»;

- - мийэ — «месяц плеча»;

- - ичэ — «новый месяц» — январь.

Источники информации и фото

Орочи. Большая российская энциклопедия

Орочи — дети тигра с берегов Японского моря

Орочи. Интерактивный атлас КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока

Хронос. Всемирная история в интернете. Орочи

Подготовила Олеся Муратова.